Conosciamo più a fondo le sublimi formule della Messa dei secoli e gli elementi che ne fanno un

unicum irreformabile. Ogni semplice sfumatura è densa di significati per nulla scontati a prima vista. Minuzie, patrimonio del passato, da custodire. Conoscerle non è ininfluente per una fede sempre più profonda e radicata. Grande gratitudine a chi ce le offre con tanta generosa puntualità. Nella nostra traduzione da

New Liturgical Movement. Qui

l'indice dei precedenti.

Il 'Communicantes'

Dopo il

Memento, Domine [

qui], il sacerdote recita il

Communicantes :

Communicantes, et memoriam venerantes, in primis gloriósae semper Vírginis Maríae, Genitrícis Dei et Dómini nostri Jesu Christi: sed et beáti Joseph, ejusdem Vírginis Sponsi, et beatórum Apostolórum ac Mártyrum tuórum, Petri et Pauli, Andréae, Jacóbi, Joannis, Thomae, Jacóbi, Philippi, Bartholomaei, Matthaei, Simónis, et Thaddaei: Lini, Cleti, Clementis, Xysti, Cornelii, Cypriáni, Laurentii, Chrysógoni, Joannis et Pauli, Cosmae et Damiáni: et omnium Sanctórum tuórum; quorum meritis precibusque concédas, ut in ómnibus protectediónis tuae muniámur auxilio. Per eundem Christum Dóminum nostrum. Amen.

Che l'edizione ICEL del 2011 traduce come:

In comunione con coloro di cui veneriamo la memoria, in particolare la gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, e il beato Giuseppe, suo Sposo, i tuoi beati Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, (Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Giuda; Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano) e tutti i tuoi Santi; ti preghiamo che, per i loro meriti e le loro preghiere, in ogni cosa possiamo essere difesi dal tuo aiuto protettivo. (Per Cristo nostro Signore. Amen.) [1]

E che traduco come:

Comunichiamo e veneriamo in primo luogo la memoria della gloriosa sempre Vergine Maria, Madre di Dio e del Signore nostro Gesù Cristo; ma anche del beato Giuseppe, sposo della stessa Vergine; e così pure dei tuoi beati Apostoli e Martiri Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo: Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e di tutti i tuoi Santi, per i cui meriti e preghiere, concedici di essere in ogni cosa difesi dall'aiuto della tua protezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

La traduzione di "communicantes" dell'ICEL come "in comunione con" cattura l'essenza del sentimento meglio della mia traduzione letterale di "comunicare", poiché è la comunione con i Santi e non un mero scambio di parole a essere simboleggiata.

Come scrive Padre Nicholas Gihr:

La parola Communicantes … denota che siamo figli della Chiesa, sudditi del regno di Cristo, membri della grande famiglia di Dio, in una parola, che apparteniamo «alla Comunione dei Santi».[2]

D'altro canto, “comunicare” ha il vantaggio di ricordarci che parliamo ai santi come ai nostri amici celesti e che a volte loro ci rispondono.

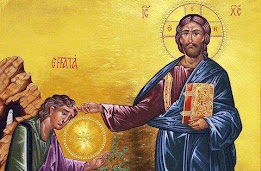

Non sorprende che, per una preghiera fondata sul comando "Fate questo in memoria di Me", la memoria sia un tema ricorrente in tutto il Canone. Nella frase precedente (il Memento qui), il sacerdote chiedeva a Dio di ricordarsi di lui e del resto della Chiesa (Militante); qui, egli afferma che ricordiamo e veneriamo tutti i Santi (la Chiesa Trionfante). Il Sacrificio della Messa rende presente non solo l'Agnello immolato, ma anche le molteplici voci che risuonano attorno al Suo trono. (cfr. Ap 5, 11-12)

Di queste numerose voci, il sacerdote ne individua ventisei per nome: la Beata Vergine Maria e San Giuseppe, dodici Apostoli e dodici Martiri. Proprio come solo le ossa dei martiri possono essere poste nella pietra dell'altare, così anche nel Canone vengono menzionati solo i nomi dei martiri, poiché, come dice Sant'Agostino, sono gli imitatori della Passione del Signore. [3] L'Apostolo Giovanni è considerato un "martire per volontà", anche se si pensa che sia morto di cause naturali perché fu attentato alla sua vita quando l'imperatore ordinò che fosse immerso in una vasca di olio bollente, solo per emergerne più fresco che mai; la Beata Vergine è considerata la Regina dei Martiri e colei che ha sofferto un martirio per la sua compassione, quando ha visto morire suo Figlio; e San Giuseppe, spiritualmente unito alla sua sposa, ha condiviso il suo precedente martirio (i primi tre dei suoi Sette Dolori).

Qui, Maria è chiamata Genitrix Dei, l'equivalente latino del greco Theotokos o Portatrice di Dio, il titolo che le fu conferito durante il Concilio di Efeso nel 431. Genitrix è letteralmente una generatrice, ma è ragionevole tradurre Genitrix Dei come "Madre di Dio". (Meno difendibile è il termine "Madre del nostro Dio" dell'ICEL, che offusca il titolo efesino). È anche chiamata gloriosa perché è una delle pochissime sante che ora gode del suo corpo glorificato in Cielo, come celebriamo nella festa della sua Assunzione. Ed è onorata "in primo luogo" ( imprimis ) prima di tutti gli altri santi perché la sua santità unica e il suo ruolo nella storia della salvezza le accordano non solo dulia (venerazione) ma anche iperdulia (iper venerazione, per così dire).

Invece di usare "

e" per continuare l'elenco dei Santi, il Canone usa la costruzione un po' curiosa "ma anche" (

sed et ), come a dire: "Ma non dimentichiamo...".

Sed et ricorre quattro volte nel Canone: nell'

Hanc Igitur [

qui], e due volte nell'

Unde et Memores. Al di fuori del Canone, l'unica altra volta che viene usato nella Messa è nel

Suscipe Sancte Pater durante l'Offertorio [

qui].

Le due coppie di Apostoli e Martiri danno ventiquattro, il numero degli Anziani menzionati in Apocalisse 4,4. A partire da San Tommaso, gli Apostoli sono organizzati in base alle loro feste a Roma. [4] Segue poi un elenco di cinque papi (da Lino a Cornelio), un vescovo (Cipriano), un diacono (Lorenzo) e cinque laici (Crisogono, i fratelli Giovanni e Paolo e i fratelli medici Cosma e Damiano). Cornelio è l'unico papa fuori sequenza cronologica, così da poter essere nominato insieme al suo amico Cipriano, il vescovo di Cartagine che lo accompagnò nella lotta contro Novaziano e che condivide con lui la festa il 16 settembre.

L'elenco dei Santi nei Communicantes è uno dei due esempi nel Canone di retorica enumerativa (un espediente antico quanto Omero), l'altro è l'elenco nel Nobis quoque peccatoribus. La migliore spiegazione, a mio parere, di questi due diversi elenchi è offerta da Padre Neil Roy, che vede in essi un adattamento letterario di un'antica tradizione iconica chiamata "deesis", una sorta di trittico che pone Cristo al centro, Sua Madre da un lato e Giovanni Battista dall'altro. [5] Il primo gruppo di Santi nel Canone sottolinea la natura gerarchica della Chiesa. Inizia con la Regina dei Martiri e organizza il resto secondo lo status ecclesiastico discendente. Il secondo gruppo di Santi sottolinea la natura carismatica della Chiesa. Inizia con San Giovanni Battista, che non ricoprì mai una carica ecclesiastica ma ebbe certamente un carisma di profeta dell'Altissimo, e continua con sette martiri maschi e sette martiri femmine, la maggior parte dei quali non ricoprì una posizione importante nella Chiesa. Mentre il primo gruppo pone l'accento sulla struttura della Chiesa, il secondo gruppo si concentra maggiormente sul soffio dello Spirito, che è profetico ed escatologico. Mentre il primo gruppo di santi sono giudici, il secondo gruppo è difensore della misericordia.

Michael P. Foley

____________________________

[1] Messale Romano 2011 , p. 636.

[2] Gihr,

Il Santo Sacrificio della Messa, p. 606.

[3] «E la comunione del Corpo del Signore fu celebrata là dove i martiri erano stati immolati e incoronati a somiglianza della sua Passione». ( Conf . 6.2.2.)

[4] Barthe,

La foresta dei simboli, p. 109.

[5] Vedi Rev. Neil J. Roy, “

Il Canone Romano: deëis in forma eucologica”, in

Benedetto XVI e la Sacra Liturgia, a cura di Neil J. Roy e Janet E. Rutherford (Four Courts Press, 2008), 181-199.