La verità ultima della storia umana

Alla scoperta della storiografia poetica del Medioevo

Robert Keim

La storia, vera testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra di vita, araldo dell'antichità. —Cicerone

Domenica scorsa ho scritto del monumentale statista romano Giulio Cesare, non tanto come persona realmente esistita nella storia, quanto piuttosto come figura eroica e forse persino allegorica nell'immaginario medievale. Poi, martedì, ho usato Cesare come caso di studio nel misterioso ed estremamente antimoderno rapporto della cultura medievale con i fatti storici.

Abbiamo visto che gli scritti storici del Medioevo erano, per gli standard del ventunesimo secolo, "inaffidabili", "non scientifici" e "non professionali" in vari modi; gli studiosi medievali erano devoti all'aforisma di Cicerone secondo cui "la prima legge della storia è la verità", e tuttavia la veridicità della storiografia medievale ci sembra tristemente inadeguata. Tuttavia, dopo aver proposto che "il compito di rinnovare il nostro rapporto con la storia non è solo cruciale ma quasi un dovere sacro", ho suggerito di perseguire questo rinnovamento con l'aiuto (come al solito) della saggezza e della spiritualità del Medioevo. Le comunità medievali studiavano, sperimentavano e narravano gli eventi del passato in un modo che non può in alcun modo sostituire la moderna scienza sociale che chiamiamo storia. Ma la storia non è solo dominio degli scienziati sociali professionisti. È, al contrario, una realtà vissuta universale che ci riguarda tutti, ed è qui che la storiografia medievale fornisce una lente nuova e trasformativa per osservare il nostro mondo, passato, presente, futuro, e noi stessi.

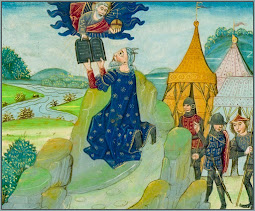

Mosè riceve la Legge sul Monte Sinai. Tutte le immagini in questo post provengono da un manoscritto del XV secolo intitolato Trésor de Sapience (Tesoro della Sapienza). Racconta (e illustra) la storia del mondo dalla Creazione fino a circa la metà del II secolo d.C.

L'epigrafe di questo saggio è tratta dal De Oratore di Cicerone (2.36).(1) È il tipo di massima memorabile e imponente che fa facilmente il giro dei siti web specializzati in citazioni mal citate e forse inaccurate che vengono strappate dal loro contesto. In questo caso, uno di questi siti web riporta la citazione come "La storia è la testimone dei tempi, la luce della verità..." Questa non è la formulazione nel latino originale, ed è fuorviante nella misura in cui implica che Cicerone stia qui facendo un'affermazione specifica sulla storia. In effetti, loda la storia come luce della verità e così via, ma lo fa come una digressione dal suo punto principale, che è che solo la retorica —“lo splendore delle parole” (2.34)— può rendere immortale la storia e tutta la sua grandezza. Ciò che egli dice in realtà è questo:

Con quale altra voce, se non quella dell'oratore, la storia, vera testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra di vita, araldo dell'antichità, viene affidata all'immortalità? (2)

Questa frase conclude una serie di domande retoriche con cui Cicerone esprime l'importanza e l'eccellenza del "parlare eloquente", di cui "niente di più delizioso possono percepire le orecchie o la mente dell'uomo" (2.33). La sua preoccupazione qui non è la storia in sé, ma piuttosto il linguaggio che ha il potere di rendere la storia, o qualsiasi altro argomento, una forza viva e che cambia la vita nella società umana.

Quale canzone può essere più dolce di un discorso ben ordinato? ... Cosa più penetrante di una successione di pensieri acuti? Cosa più ammirevole di fatti illuminati con brillantezza di espressione? ... È proprio questo potere dell'eloquenza che porta gli uomini ingannevoli alla rovina e gli uomini onesti alla salvezza. Chi può esortare alla virtù più ardentemente, richiamare dai vizi più acutamente, rimproverare i malvagi più ferocemente, lodare i giusti più prontamente, dell'oratore? (2.34-35)

La nona fatica di Ercole (ottenimento della cintura di Ippolita, regina delle Amazzoni).

Le idee che Cicerone trasmette qui, se portate alla loro conclusione logica, sono di portata e significato epocali: nessun campo di indagine o sforzo, né la storia né la filosofia, né la matematica né la scienza, e certamente nemmeno la religione, può arricchire pienamente e adeguatamente la vita umana quando permettiamo al contenuto di dominare la forma, ai fatti di sopraffare la meraviglia, alla precisione di abusare della bellezza, alla certezza di seppellire il mistero, alla convenienza di bandire la poesia. Abbracciare questa conclusione significa abbracciare ciò che è in grado in modo unico di riaprire una mente umana, rinnovare una società umana, rifare una civiltà umana. In effetti, ha rinnovato e rifatto la mia stessa vita, che è ciò che è ora in gran parte a causa di una frase scritta quasi come un ripensamento dal dottor William Fahey, quando ha confrontato le traduzioni moderne della Bibbia con i vecchi "capolavori letterari" come la versione di Re Giacomo:

Poiché i misteri spirituali possono essere comunicati solo attraverso la poesia, qualsiasi guadagno di accuratezza possano avere le versioni più moderne non è nulla in confronto a ciò che è andato perduto.

Quanti moderni “comitati di traduzione” oseranno approvare questa affermazione come uno dei loro principi operativi? In effetti, potrei dire qualcosa di piuttosto simile su quell’altro luogo fondamentale della vita cristiana:

Poiché i misteri spirituali possono essere comunicati solo attraverso la poesia, qualunque cosa un rito liturgico moderno possa guadagnare in efficienza, familiarità, presunta antichità o intelligibilità verbale, non è nulla in confronto a ciò che va perso.

Ho accennato il mese scorso, quando ho esplorato la vita di San Benedetto attraverso i Dialoghi di San Gregorio Magno, che lo studio della storia nella cultura medievale era subordinato allo studio del linguaggio, in altre parole, la storia non era una materia a sé stante, ma piuttosto una disciplina all'interno del più ampio campo della retorica. Gabrielle Spiegel, la professoressa di storia che ho menzionato la settimana scorsa, ha descritto questo come "l'alleanza letteraria della storiografia medievale con la retorica", un'alleanza che gli studiosi moderni percepiscono come "ostile alla ricerca della verità". Ah, l'ironia! La modernità, la cultura più patologicamente relativista mai conosciuta, deve protestare sul tema della verità con la cristianità medievale, solitamente rimproverata, derisa e incriminata per essere troppo dogmatica!

Tuttavia, prendiamo la visione moderna per quello che vale. Io stesso ho riconosciuto nel post di martedì che "per coloro che sono abituati ai libri di storia del diciannovesimo e ventesimo secolo, le cronache del Medioevo non sembrano sufficientemente veritiere ". Cicerone stava forse minando la sua ammirazione per la storia sposandola all'eloquenza dell'oratore? La storia deve essere sempre meno veritiera quando è più retorica, più letteraria, più poetica?

Nell'immagine: I Greci saccheggiano Troia.

Il mondo medievale era in sintonia con i diversi ma complementari strati di realtà e con le forme distinte ma armoniose di verità. Per la cultura moderna dominante, ci sono due assi di verità, matematica e scienza, circondati da una vasta e intricata rete di opinioni (filosofiche, estetiche, morali, religiose). Per comprendere quanto siano profondamente inconciliabili questi due sistemi, dobbiamo solo ricordare che la libertà radicale di credo religioso è una virtù preminente e indiscutibile della moderna politica occidentale, mentre nell'Occidente premoderno, sposare credenze religiose sbagliate era punibile con la morte. E non mi riferisco solo all'Inghilterra della Riforma, dove le sabbie mobili dell'ortodossia politico-religiosa rendevano la religione esplicita di qualsiasi tipo alquanto pericolosa; o alla Ginevra di Calvino, dove non solo l'eresia ma anche l'adulterio e la bestemmia potevano portare alla pena di morte; o alla Chiesa dei "secoli bui", che ha una nota (ed esagerata) reputazione di giustiziare gli eretici. No no, l'espressione più deplorata e abominata di "intolleranza" premoderna della modernità risale a prima del Medioevo, e persino oltre il Cristianesimo stesso: "La pena ebraica per l'eresia era la morte. La pena per l'eresia nella Grecia classica era la morte; nella Roma pagana, la morte".(3) Sebbene il fatto possa sconcertarci o persino disgustarci, noi moderni, che giustiziamo i cittadini per azioni gravemente sbagliate ma non per teologia gravemente sbagliata, siamo, storicamente parlando, gli emarginati.

Gli studiosi medievali sapevano perfettamente che esisteva una realtà storica oggettiva. Ma la loro storiografia era influenzata da due convinzioni aggiuntive: in primo luogo, che i dettagli del passato remoto erano solitamente irrecuperabili; in secondo luogo, che le verità della religione erano molto più importanti e salutari dei dettagli del passato irrecuperabile. Erano le dottrine religiose, non i resoconti storici, per cui vivevano uomini rispettabili e per cui morivano uomini eretici.

Per quanto riguarda il primo punto: i filosofi del Medioevo accettarono la nozione aristotelica che nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu (nulla è nell'intelletto che non sia stato prima nei sensi). Ciò non significa che i pensatori medievali fossero degli empiristi rigorosi, ma gli eventi storici ordinari (la vita dei santi, i regni dei re, le gesta degli eroi, l'ascesa e la caduta delle nazioni) non erano in genere chiariti da intuizioni metafisiche o dalla Rivelazione divina. I fatti grezzi del passato erano solitamente al di là della portata delle osservazioni sensoriali di qualsiasi persona vivente e, con i sensi così esclusi, la certezza era impossibile. Inoltre, i cronisti medievali spesso avevano a che fare con eventi per i quali persino le prove documentali erano scarse o inaccessibili. Pensate a quanto fosse limitato un monaco nella sua biblioteca monastica, rispetto agli storici moderni con colossali quantità di informazioni facilmente ricercabili a portata di mano!

Per quanto riguarda il secondo punto, che è cruciale, ed è anche il punto in cui la cultura medievale e quella moderna si scontrano irrimediabilmente: tutta la storia, dai dettagli minori ai grandi archi della civiltà, era fondamentalmente la storia di Dio e della sua provvidenza. Questo era il motivo più alto per ricostruire e raccontare le storie del passato; questa era la giustificazione più profonda per studiare e insegnare ciò che era accaduto prima; questa era la verità ultima e immutabile della storia. Jay Rubenstein, professore alla USC, lo riassume perfettamente: "Gli storici medievali hanno rivelato il piano di Dio come attuato attraverso le azioni dell'uomo".

Enea lascia Cartagine e Didone, affranta, si suicida.

La storiografia retorico-poetica del Medioevo non era semplicemente una tecnica per rendere i resoconti storici più eloquenti, e non era semplicemente un tentativo di colmare le lacune nella conoscenza storica. Era, soprattutto, un modo per aiutare la storia a raccontare la storia più vera che potesse mai essere raccontata: la storia in cui Dio crea l'universo, e condivide la Sua vita con gli esseri viventi della terra, e redime la razza peccatrice degli uomini, e rivela alla Sua Chiesa la conoscenza che—superando infinitamente ogni erudizione umana—può imbrigliare la carne, santificare la mente, salvare l'anima, e "pronunciare cose nascoste dalla fondazione del mondo". Per la mente medievale, nessuna raccolta di "fatti" storici, per quanto plausibili o ben documentati, potrebbe essere più vera o più reale di questa.

Ma che dire di noi? Che dire della mente moderna? Bene, se ti capita di essere d'accordo con la premessa di cui sopra, che tutta la storia è fondamentalmente la storia di Dio e della sua provvidenza, allora possiedi già la chiave per rinnovare il tuo rapporto, o il rapporto dei tuoi figli o studenti, con la storia. La gente medievale poeticizzava i fatti grezzi in modo da rivelare in modo più chiaro e memorabile il Factorem, il Creatore, del cielo e della terra e tutto ciò che è in essi. Se i metodi particolari impiegati dagli scrittori medievali non ci attraggono molto, possiamo comunque adottare il loro modo di pensare quando studiamo, insegniamo e riflettiamo sul passato. Nell'articolo di martedì, discuterò un esempio specifico di come potremmo farlo.

___________________________1

Non dobbiamo sottovalutare l'influenza di Cicerone sul mondo in cui viviamo tutti oggi. La modernità inizia con il Rinascimento e lo storico polacco Tadeusz Zieliński ha sostenuto che il "Rinascimento fu soprattutto una rinascita di Cicerone, e solo dopo di lui e attraverso di lui del resto dell'antichità classica" ( Cicero: In Changing the Centuries, Leipzig BG Teubner, 1908, p. 9). Un'altra affermazione notevole proviene dal classicista britannico John William Mackail (m. 1945): "La gloria imperitura di Cicerone è che creò una lingua che rimase per sedici secoli quella del mondo civilizzato e usò quella lingua per creare uno stile che diciannove secoli non hanno sostituito e, per certi aspetti, hanno appena alterato" (citato in Cicero's Orations, a cura di W. Gunnison e W. Harley, Silver, Burdett and Company, 1912, p. xxiv).

2

«Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis, qua voce alia nisi oratoris immortalitati commendatur?»

3

HW Crocker, Trionfo: il potere e la gloria della Chiesa cattolica. Forum (2001), p. 172.

[Traduzione a cura di Chiesa e post-concilio]

2 commenti:

Dulcis Christe, o bone Deus

o amor meus, o vita mea,

o salus mea, o gloria mea.

Tu es Creator, tu es Salvator mundi.

Te volo, te quaero,

te adoro, o dulcis amor,

te adoro, o care Jesu.

Traduzione:

Dolce Cristo, o Dio buono, mio amore, mia vita, mia salvezza, mia gloria. Tu sei il Creatore, tu sei il Salvatore del mondo. Te io desidero, te cerco, te adoro, o dolce amore, te io adoro, o caro Gesù.

(Michelangiolo Grancini 1605-1669)

Per gli storici-cronachisti medievali la storia restava sempre in un certo senso "storia sacra". Pertanto la interpretavano a partire dalla supposta data della creazione del mondo, come ricostruita in base alla Bibbia.

Il difetto di questa storiografia era che l'analisi dei fattori umani (Causae secundae) veniva alla fine lasciata troppo in secondo piano. La storiografia moderna comincia lasciando Dio sullo sfondo, indagando invece i rapporti sociali, economici, militari, morali tra le società e gli Stati nel gioco delle reciproche volontà. Il protagonista del dramma storico diventava soprattutto l'uomo. Questa fu all'inizio l'opera di Guicciardini e Machiavelli, iniziatori della storiografia moderna, per riconoscimento unanime.

Con l'estendersi delle scoperte geografiche si venne in contatto con la cultura indiana e cinese e si capì, dai loro documenti, che non si poteva più datare l'origine della storia del mondo dalla supposta data della creazione biblica e dalla storia del popolo ebreo.

H.

Posta un commento